ゴルフ肘(正式名称:上腕骨内側上顆炎)は、肘の内側に痛みが生じるスポーツ障害の一つです。

ゴルフのスイング動作を繰り返すことで、手首を手のひら側に曲げたり、指を曲げたりする際に使われる前腕の筋肉や腱(けん)に過度な負担がかかり、炎症を起こすことで発症します。ゴルフをする方に多く見られますが、テニスや野球などのスポーツ、あるいはパソコン作業や重いものを持つなど、手首を頻繁に使う日常生活や仕事でも発生することがあります。

主な症状は、肘の内側から前腕にかけての痛みで、特に手首を曲げたりひねったりする動作や、物を握ったり持ち上げたりする際に痛みが強くなるのが特徴です。放置すると痛みが慢性化し、日常生活にも支障をきたすことがあります。

早期に適切なケアを行うことで、症状の悪化を防ぎ、改善を目指すことが可能です。

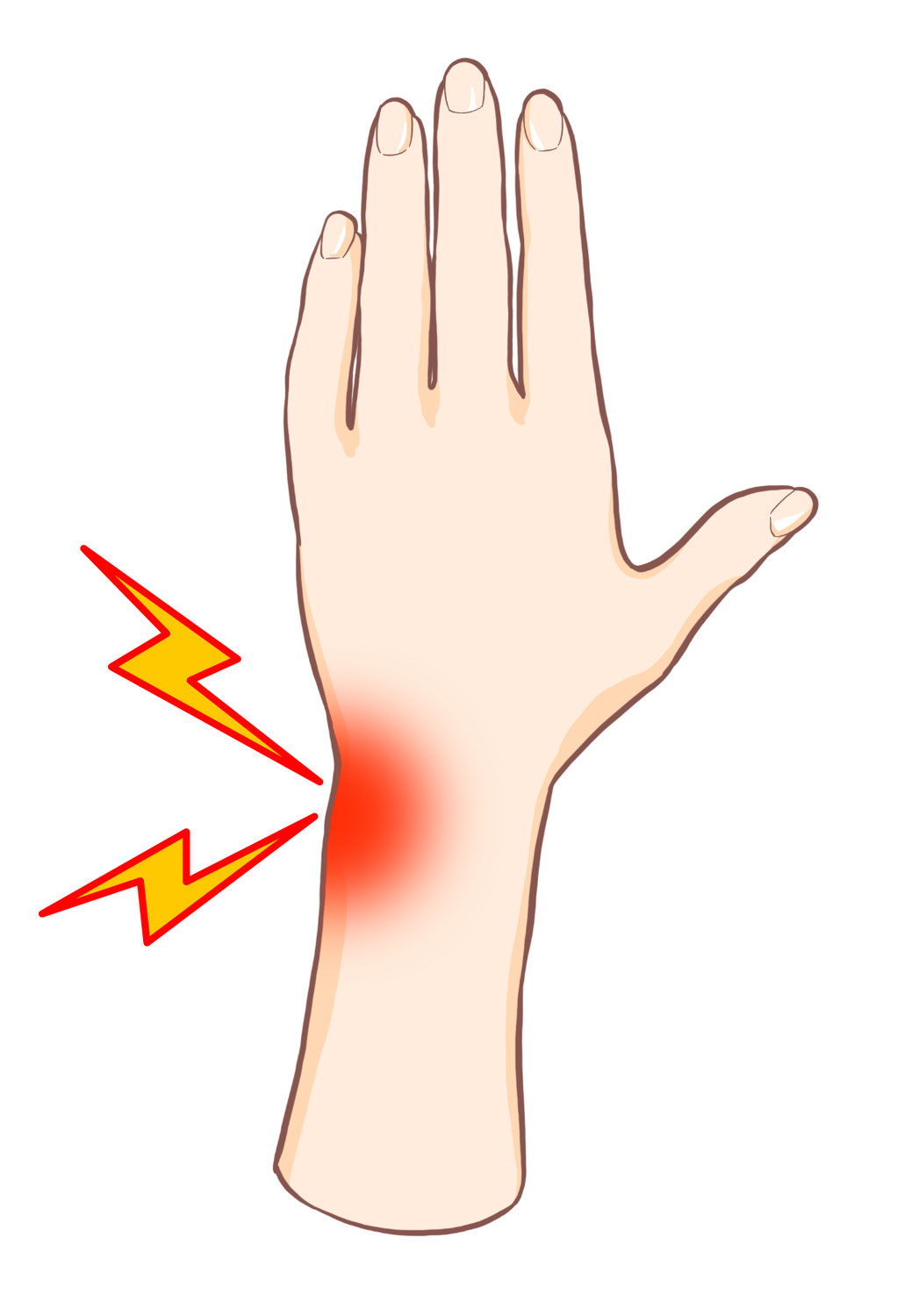

テニス肘(正式名称:上腕骨外側上顆炎)は、肘の外側に痛みが生じるスポーツ障害の一つです。

テニスのバックハンドストロークなどで手首を反らす動作を繰り返すことで、手首を手の甲側に反らす(手関節背屈)際に使われる前腕の筋肉や腱(けん)に過度な負担がかかり、炎症を起こすことで発症します。テニスをする方に多く見られるため「テニス肘」と呼ばれますが、フライパンを振る、ぞうきんを絞る、キーボードを打つなど、日常生活や仕事で手首をよく使う方にも広く見られます。

主な症状は、肘の外側から前腕にかけての痛みで、特に手首を手の甲側に反らしたり、ひねったりする動作、物を掴んだり持ち上げたりする際に痛みが強くなるのが特徴です。放置すると痛みが慢性化し、日常生活にも支障をきたすことがあります。

早期に適切なケアを行うことで、症状の悪化を防ぎ、改善を目指すことが可能です。

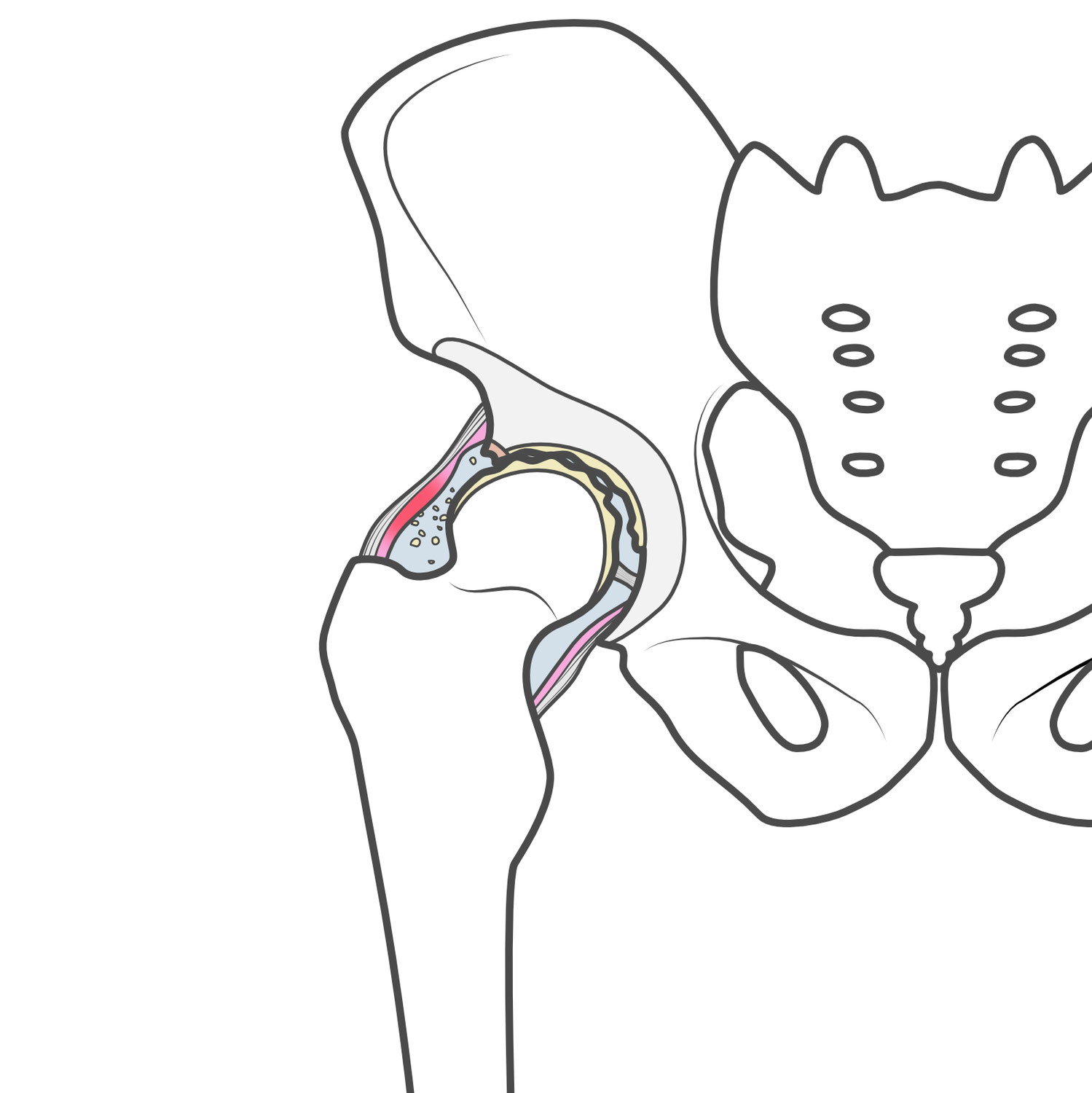

変形性股関節症(へんけいせいこかんせつしょう)とは、股関節の軟骨がすり減ったり、変形したりすることで、痛みや機能障害を引き起こす病気です。中高年以降の女性に多くみられ、変形による痛みや運動障害など、日常生活に支障をきたします。変形性股関節症には、加齢や関節の使い過ぎなどによって起こる「一次性変形性股関節症」と、生まれつき寛骨臼の受け皿が浅いこと(寛骨臼形成不全)が原因で起こる「二次性変形性股関節症」があります。 治療は「保存療法」と「手術療法」の2つに分けられます。

まずは、日常生活指導、運動療法、薬物療法などの保存療法(手術以外の治療方法)を行ないます。股関節の変形が進行し、保存療法を行なっても痛みが軽減せず、日常生活に支障が出るようであれば、手術療法を検討します。

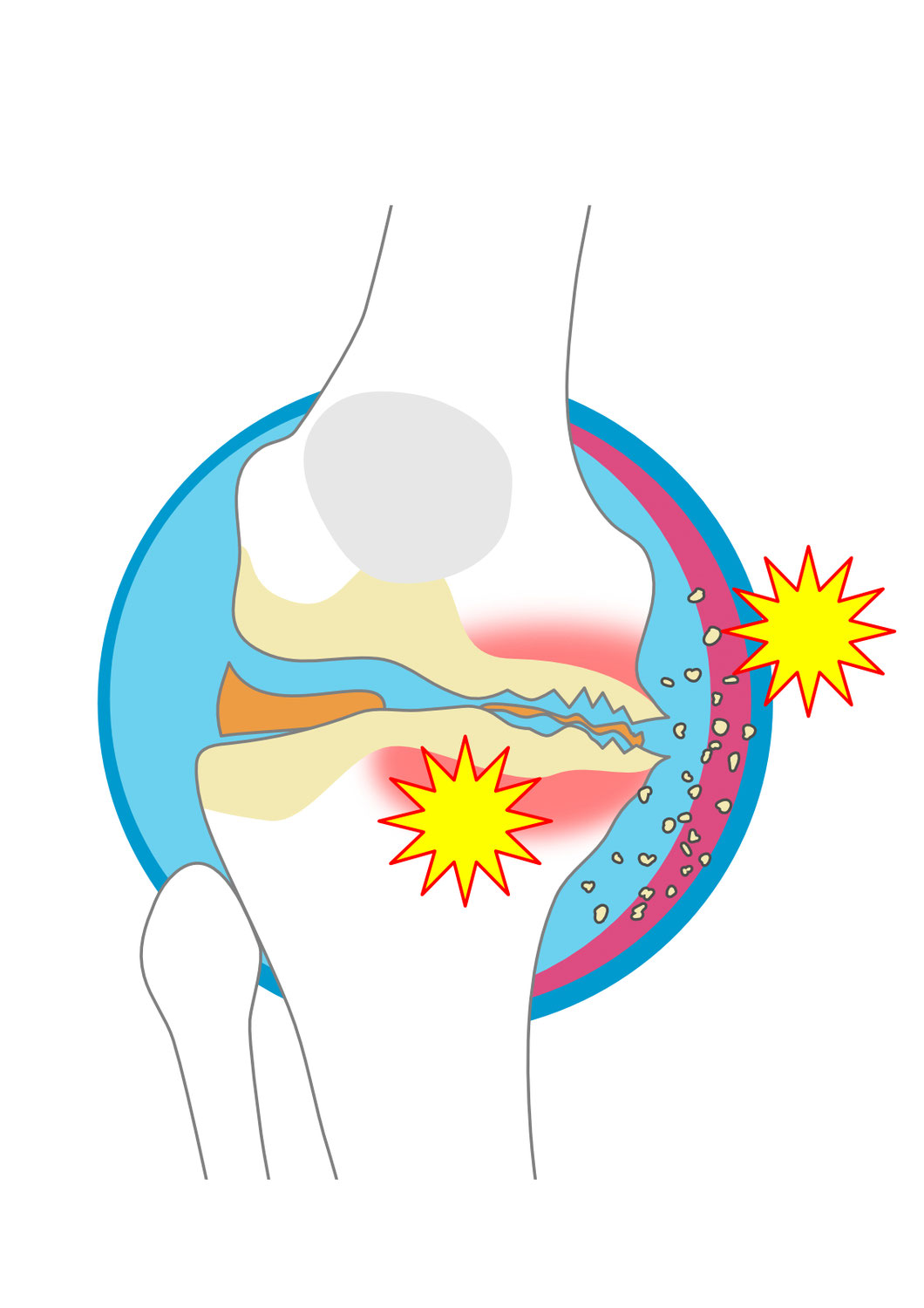

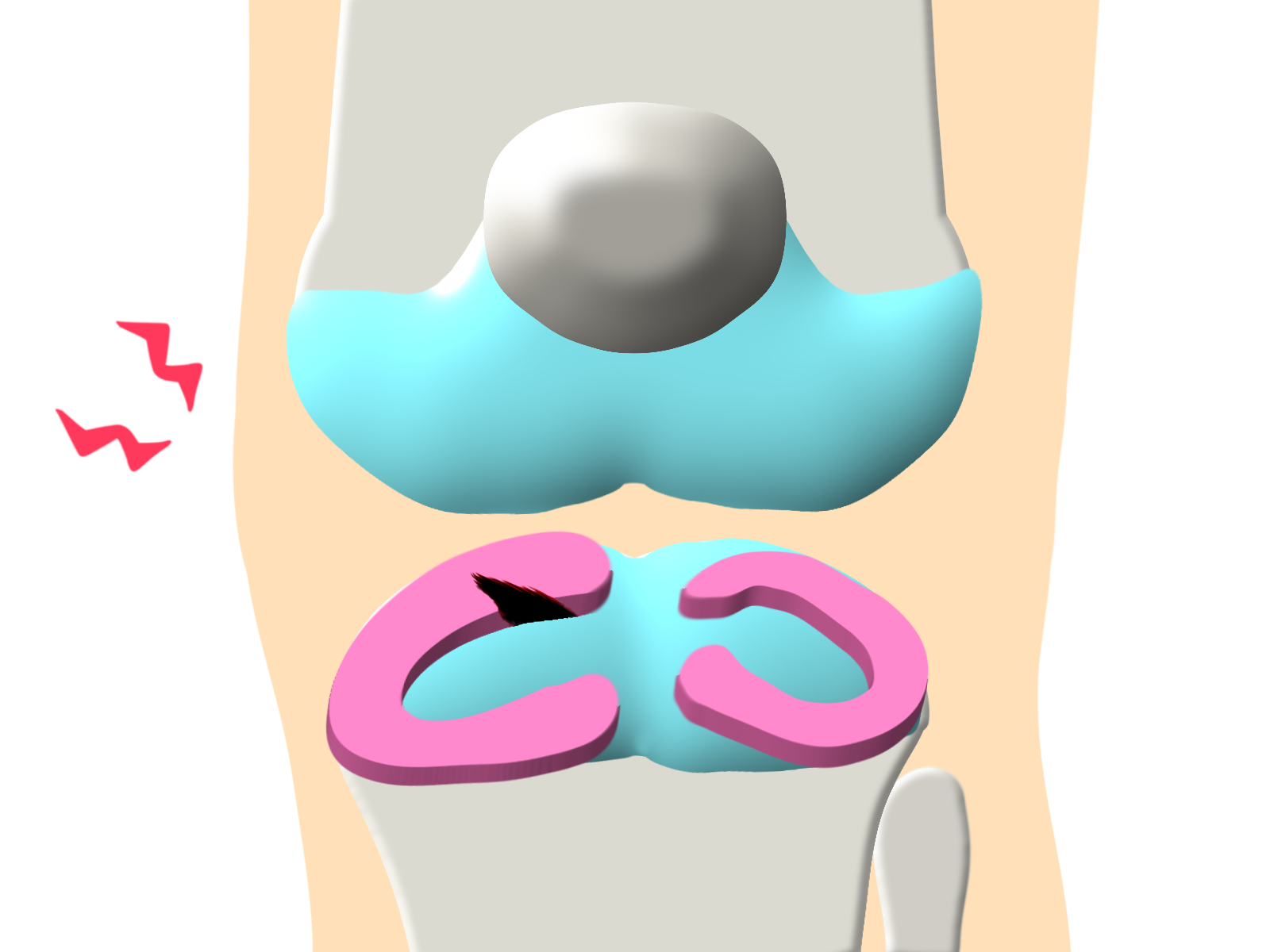

半月板は、膝の関節にある繊維性の軟骨で、ひざの衝撃吸収とひざの安定感を保つ役割があります。その半月板がスポーツや交通事故などの怪我、加齢による変形などにより損傷または断裂した状態のことを半月板損傷をいいます。症状は損傷形態によって異なりますが、スポーツや交通事故などで膝を捻った時に痛みを感じることが多いです。半月板を損傷すると、膝関節にひっかかり感、疼痛、腫脹、圧痛、クリック音が出現し、疼痛のため歩行困難となることもあります。放置しても治ることはありません。症状が進行すると関節が変形してしまう「変形性膝関節症」に移行してしまうこともあります。スポーツ復帰のためには、膝のアライメント修正や筋力トレーニングなどのアスレチックリハビリテーションが重要です。膝へ負担をかけない動きの習得や股関節・足首などの柔軟性を高めていきます。

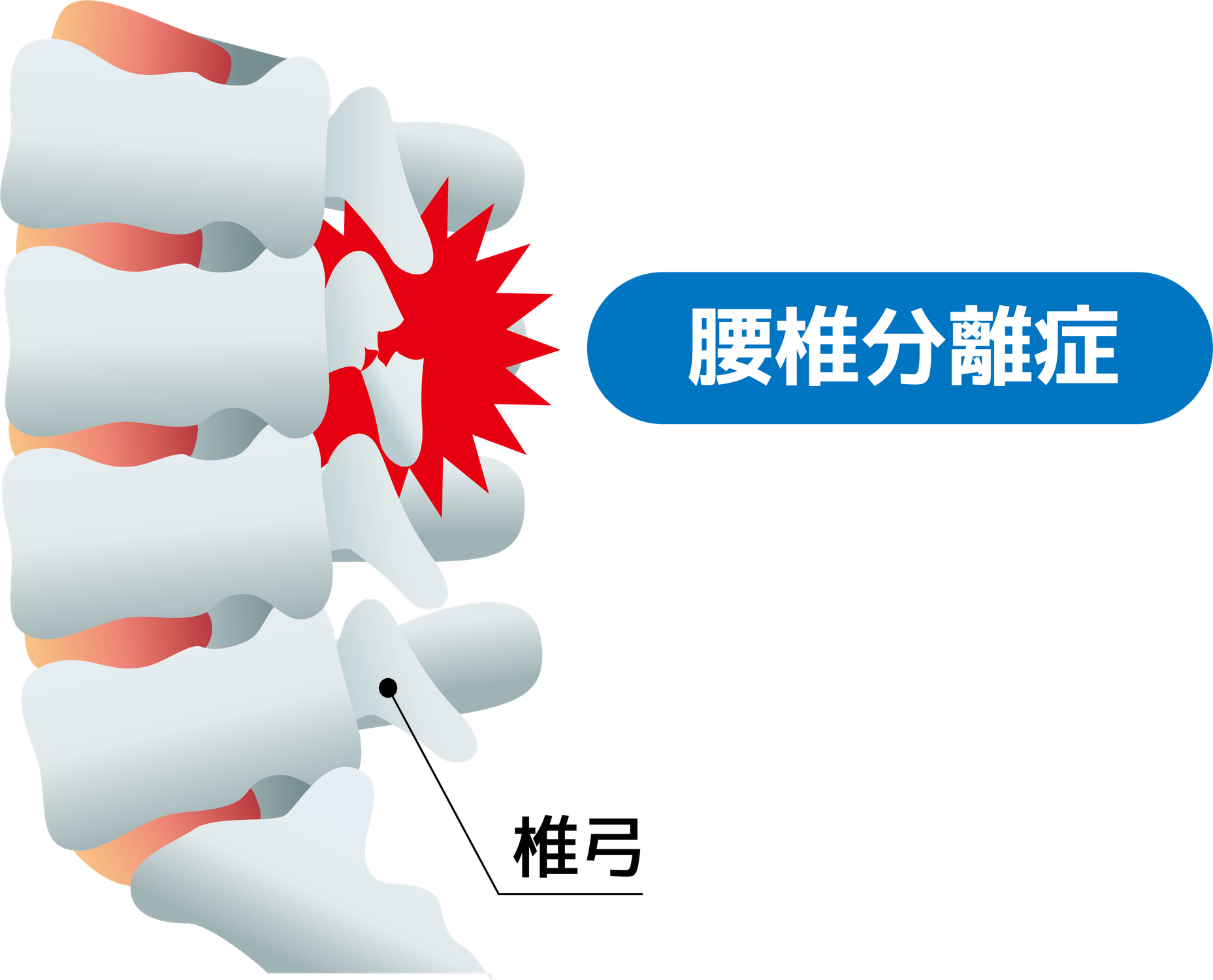

腰椎分離症とは、腰椎の後方部分に起こる疲労骨折のことです。成長期スポーツ選手(野球、サッカー、体操など)で発症しやすく、腰椎後屈時や回旋時に腰痛が生じ、競技に大きな支障をきたします。「腰椎分離症」を何も対処せずに放置すると症状が進行してしまうと、腰椎同士をつないでいる椎弓が分離している為に腰椎が前後にすべってしまうことで「分離すべり症」に移行します。分離すべり症に進行すると、腰痛だけでなく下肢の痛みやしびれなどの神経根症状も併発することがあります。

シーバー病(セーバー病)は「踵骨骨端症」とも呼ばれ、成長期の10歳前後の子どもに多く診られる疾患です。発育期の子供の弱い踵骨骨端部(※アキレス腱が付いているところ)に運動などで負荷がかかり、そこにアキレス腱の引っ張る力が持続的に加わることで踵骨に血流障害が起こり、踵骨骨端核の壊死、または骨軟骨炎を起こします。かかとの軽い腫れ、圧痛、歩行時痛がその症状です。過激な運動の後に症状が出ることが多く、かかとをつくと痛いため、爪先立ちで歩くなどがみられることがあります。